Autor: Mariana Pacheco.

![]() Muchos de los más destacados descubrimientos en la historia han sido el resultado de una caprichosa combinación de observación, curiosidad y azar en contacto con mentes inquietas capaces de interrogarse sobre los fenómenos más corrientes. Las manzanas siempre han caído de los árboles, pero sólo la contemplación y la pregunta correcta le permitieron a Isaac Newton deducir de la caída perpendicular del fruto de un árbol de su jardín la ley de gravitación universal. ¿A quién no se le ha rebalsado una olla al introducir en ella los alimentos sin sospechar siquiera el principio de Arquímedes? ¿Cuántos lamentos se nos han escapado al escuchar el pitido de la pava hirviendo en el fuego sin la más mínima conexión de este simple hecho con la máquina a vapor?

Muchos de los más destacados descubrimientos en la historia han sido el resultado de una caprichosa combinación de observación, curiosidad y azar en contacto con mentes inquietas capaces de interrogarse sobre los fenómenos más corrientes. Las manzanas siempre han caído de los árboles, pero sólo la contemplación y la pregunta correcta le permitieron a Isaac Newton deducir de la caída perpendicular del fruto de un árbol de su jardín la ley de gravitación universal. ¿A quién no se le ha rebalsado una olla al introducir en ella los alimentos sin sospechar siquiera el principio de Arquímedes? ¿Cuántos lamentos se nos han escapado al escuchar el pitido de la pava hirviendo en el fuego sin la más mínima conexión de este simple hecho con la máquina a vapor?

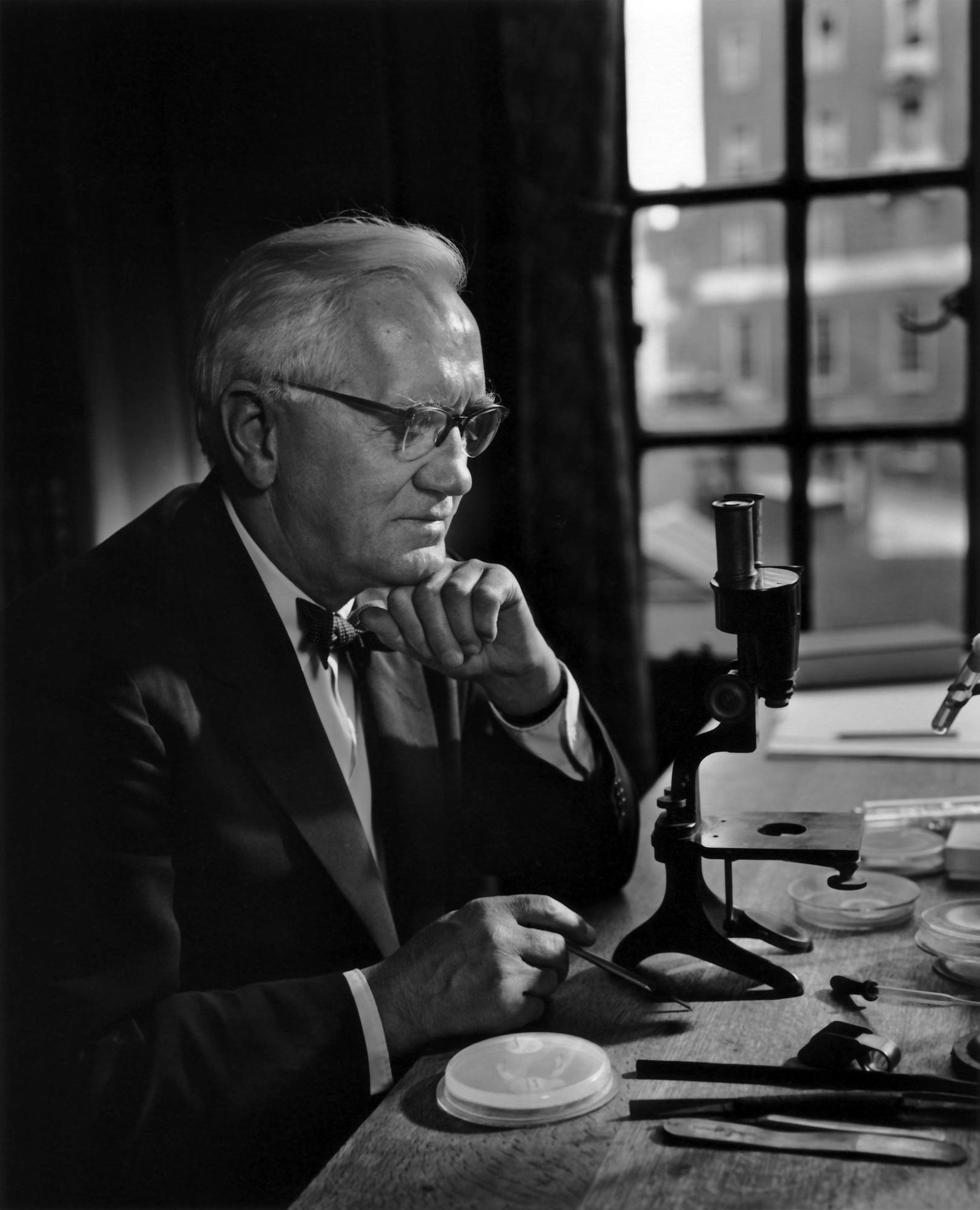

Algo similar puede decirse de Alexander Fleming y su descubrimiento de la penicilina, uno de los grandes aportes a la medicina del siglo XX, que contribuyó a aumentar la esperanza de vida en todo el mundo, logrando el control de numerosas enfermedades y la erradicación de la sífilis, una de las principales causas de mortandad desde el siglo XV.

Curiosamente, la futura eminencia se incorporó al Servicio de Inoculación del Hospital Santa María de Londres –dirigido por el reconocido bacteriólogo Sir Almroth Wright- de pura casualidad. No fueron sus brillantes calificaciones ni la medalla de oro que obtuvo al graduarse en 1908, sino sus habilidades en una destreza que nada tenía que ver con la medicina: el tiro al blanco. En efecto, el servicio de bacteriólogos deseaba perfeccionar su equipo de tiro y al averiguar entre los graduados apareció un tal Alexander Fleming, quien a fines del siglo XIX se había alistado como voluntario en un regimiento de escoceses para pelear en la Guerra de los Bóeres.

Fleming, de origen escocés, comentará años más tarde ante un auditorio de jóvenes estudiantes: “Hay quien piensa que los estudiantes deberían pasar todo el tiempo estudiando medicina y renunciar a los deportes. No estoy de acuerdo. (…) El estudio de la medicina requiere mucho más que conocimientos adquiridos en los libros. (…) No existe mejor manera de aprender lo que es la naturaleza humana que entregarse a los deportes, y sobre todo a los deportes de equipo. Cuando se pertenece a un equipo, uno juega no para uno mismo, sino para su bando. Este es un maravilloso entrenamiento para vuestra futura vida de médico, ya que el doctor debe jugar el juego de la vida no para sí, no para su éxito material, sino para el bien de sus enfermos… Haced deporte y aprovecharéis mejor lo que leeréis en los libros. Comprenderéis mejor a vuestros pacientes y seréis mejores médicos… El deporte tuvo en mi carrera una influencia considerable. Si en mis comienzos no me hubiera interesado por la natación 1, nunca habría ingresado en el hospital de Santa María; no hubiera tenido por profesor a Almroth Wright y es muy probable que nunca me hubiera convertido en un bacteriólogo” 2.

Pero la casualidad que lo consagraría a la fama se produjo en 1928, cuando Alec –como lo llamaban amigos y colegas- estudiaba los gérmenes que causaban la supuración. Conservaba en su laboratorio diversas colonias de estafilococos. Un día algo le llamó la atención. En uno de los cultivos se había desarrollado un hongo, una masa recubierta de vellosidades similar a la que recubre al queso cuando comienza a pudrirse.

Otro científico en su lugar hubiera probablemente desechado la muestra, pero Fleming la conservó y pronto descubrió que las placas contaminadas por el hongo se transformaban. Los estafilococos en contacto con el moho eran más pequeños y comenzaban a degenerarse, cambiaban de color, se agrietaban y algunos se disgregaban hasta su disolución total. Advirtió que se encontraba frente a un fenómeno de antibiosis -de donde derivará el término antibiótico-, una lucha cuerpo a cuerpo entre los gérmenes de la supuración y el hongo invasor. Pronto pudo identificar al hongo capaz de inhibir el desarrollo de los estafilococos. Se trataba del Penicillium. De ahí que llamara penicilina a la substancia antibacteriana que el hongo segregaba en el cultivo.

Años más tarde Fleming se refería en estos términos al carácter azaroso de su hallazgo: “Es cierto que todos los bacteriólogos han visto sus placas de cultivo contaminadas con mohos. También es probable que algún bacteriólogo haya advertido cambios similares a los apreciados por mí, pero no hay duda de que en ausencia de un interés especial en la búsqueda de sustancias antibióticas naturales, las placas hubieran sido separadas para su limpieza” 3.

Poco después logró demostrar la escasa o nula toxicidad del segregado del hongo en los animales y en los seres humanos. Sin embargo, como a menudo sucede con los grandes descubrimientos de la historia, el genial hallazgo debió esperar una década para recibir la debida atención de la comunidad médica. El problema residía en lo complicado que resultaba el proceso para cultivar y purificar el moho.

Fueron, sin embargo, el bacteriólogo australiano Howard Florey y el químico alemán Ernst Boris Chain, quienes investigando en la Universidad de Oxford lograron aislar y purificar la penicilina a principios de la década de 1940. Su producción industrial, sin embargo, se realizó en los laboratorios de Estados Unidos, donde nuevas investigaciones potenciaron su efectividad y permitieron su producción a gran escala.

“No me maravillaría si apareciera un rouge de penicilina. Le pondrían de nombre: Bésame. Mi único peligro es el casamiento”.

Pronto el auge de la penicilina se disparó y se multiplicaron sus variedades farmacéuticas. Se dice que para el desembarco de Normandía, aquel famoso día “D” que tuvo lugar en junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cada soldado había sido provisto con una dosis del flamante antibiótico. Fleming bromeaba respecto al descomunal éxito de su hallazgo: “No me maravillaría si apareciera un rouge de penicilina. Le pondrían de nombre: Bésame. Mi único peligro es el casamiento”.

Así, Alec -el hijo menor de una pareja de modestos granjeros, nacido en una aldea escocesa el 6 de agosto de 1881- se consagraba como una de las más destacadas personalidades de su tiempo. En 1943 fue designado miembro de la Royal Society, máximo reconocimiento para un investigador británico; se convirtió en Sir Alexander Fleming; y un año más tarde, en 1945, recibió el Premio Nobel, junto a Florey y Chain.

Fleming realizó entonces giras por diversos países. En Estados Unidos quedó deslumbrado por las instalaciones de los laboratorios, pero señaló con acierto: “Si yo hubiera tenido estos laboratorios no habría descubierto la penicilina” 4. Probablemente la tecnología de punta de entonces y las condiciones de limpieza hubieran impedido el desarrollo del hongo salvador. También advertía los límites y peligros del desarrollo técnico cuando decía: “La máquina no debe conquistar al hombre sino éste a la tecnología” 5.

El milagro de la penicilina, sin embargo, no sirvió para curar una afección de su mujer. En 1949, la irlandesa Sarah McElroy, quien lo había acompañado durante 34, años murió dejándolo en la más completa tristeza. Cuatro años más tarde, Fleming lograba recomponer su vida personal y se casaba con una joven y distinguida bacterióloga griega, la doctora Amalia Coutsori de Voubeka, su ayudante. Pronto su salud empezó a decaer. Murió debido a una trombosis coronaria el 11 de marzo 1955.

Referencias:

1 Tiempo antes Fleming debió elegir dónde desarrollaría su carrera. Una vez más fue un hecho fortuito y deportivo el que lo condujo a elegir el Hospital Santa María de entre doce hospitales londinenses, ya que como miembro del equipo de wáter-polo del regimiento escocés había jugado un partido contra un equipo de estudiantes de esa institución.

2 Vida de Fleming, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969, págs. 6-8.

3 Florencio Bustinza, La penicilina y los antimicrobianos. De Pasteur a Fleming, Madrid, Plus Ultra, 1945, págs. 125-126.

4 Alejandro Fleming, El descubridor de la penicilina (1881-1955), Conferencia a invitación de la sociedad argentina de Historia de la Medicina, en la Asociación Médica Argentina, 7 de julio de 1981.

5 Ibídem.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar