Autor: Felipe Pigna

“Las fábricas norteamericanas producen más de lo que el pueblo americano puede utilizar: el destino nos ha trazado nuestra política; el comercio mundial debe ser y será nuestro. Y nosotros lo adquiriremos como nuestra madre Inglaterra nos ha enseñado. Y la ley americana, el orden americano, la civilización americana y la bandera americana serán enarboladas sobre las costas y estos auxiliares de Dios las harán en lo sucesivo magníficas y deslumbrantes.

Discurso del Senador norteamericano Beveridge, pronunciado en Boston el 27 de abril de 1898.

Los argentinos nos creíamos muy originales cuando dijimos “Dios es argentino”, pero hubo quienes se nos adelantaron en varios siglos.

Fueron los puritanos ingleses exiliados quienes en 1626 desembarcaron en Massachussets con la idea de fundar la “Nueva Israel” en América. Los puritanos se habían autoconvencido de que Dios los había elegido para colonizar aquellos territorios. El ministro de aquel credo John Cotton escribió en 1630: “Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del Cielo.”

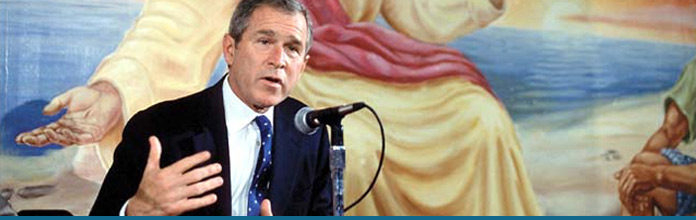

Los colonizadores puritanos tenían una misión: engrandecer su nueva patria para alabar a Dios. Según la ideología puritana, tan profundamente analizada por Max Weber en su clásico libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la riqueza es una señal de aprobación divina. Así, la nación que goza de prosperidad puede estar segura de que fue elegida por Dios. Estos elegidos tienen “la misión” (no casualmente George Bush tituló así su autobiografía) de guiar al resto de la humanidad para alcanzar la felicidad, salud y prosperidad. Al individuo o al país que “fracasan” le quedan dos caminos: o permiten que los elegidos los “rehabiliten” o pueden prepararse a ser eliminados por aquéllos, que no sentirán ningún remordimiento, porque cuando se combate en nombre de Dios, no hay límites morales.

Esta elección divina, misteriosa y caprichosa de unos para ser salvados y de otros para no entrar en el reparto, provoca la discriminación de los que se sienten elegidos hacia los que “probablemente” no lo serán. Estas ideas de superioridad mesiánica germinaron en las mentes norteamericanas y florecieron en 1776. Cuando Benjamín Franklin y Thomas Jefferson proclamaron la Independencia de los Estados Unidos, legalizaron la imagen de la “Tierra Prometida” y de un “pueblo elegido” entre los demás del mundo y estamparon en el símbolo más conocido y difundido de la civilización norteamericana, el dólar, una inscripción bastante significativa: “en Dios confiamos”.

Esta convicción de que Dios encomendó al pueblo norteamericano la “misión” de explorar y conquistar nuevas tierras para llevar a todos los rincones del mundo la “luz” de la democracia, la libertad y la civilización, está en la base de la doctrina del “Destino Manifiesto”.

En 1845, el periodista John O’Sullivan publicó un artículo en la revista Democratic Review de Nueva York en el que decía entre otras cosas: “el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.

La intención de O’Sullivan era justificar la anexión de gran parte del territorio mexicano por el gobierno de la Unión tras una cruenta invasión, pero políticos, militares y empresarios le tomaron prestada la frase para justificar desde entonces la expansión imperialista de los Estados Unidos.

Walt Whitman (1819-1892), quizás el poeta estadounidense más notable, en “Years of the Unperform’d” hace una alabanza a los colonizadores que llevan la tecnología adonde van, como el barco de vapor, el telégrafo eléctrico, el periódico, la maquinaria mecánica y propone que la Unión americana se expanda hasta incluir el Caribe y Centroamérica.

Desde entonces Estados Unidos manejó su política exterior como una cruzada moral. Sus acciones estuvieron siempre justificadas en dos argumentos básicos: 1) la nación fuerte que protege a la débil, 2) la lucha contra el Mal para defender la libertad y seguridad del mundo.

Con estos argumentos político-religiosos los Estados Unidos han masacrado a millones de personas en Asia, África y América e instalado, en nombre de Dios a dictadores de la talla de Somoza, Duvallier, Trujillo, Pérez Jiménez, Pinochet y Videla, siempre en procura del bien y en su lucha infinita contra un mal que iba cambiando de bando según las conveniencias, muy terrenales por cierto, del Pentágono.

Como se ve, la “lógica” fundamentalista de Bush tiene profundas raíces históricas. El líder de la potencia hegemónica, jefe de un Imperio sin precedentes en la historia de la humanidad, no necesita el aval del Consejo de Seguridad de la ONU para atacar el lugar del mundo donde intuya que reside el maligno; cuenta con el aval de Dios. A la primera operación militar de su administración –el ataque a Afganistán- la llamó “Justicia Infinita”. Como informaba en una nota de tapa la revista Newsweek, Bush no perdona a ningún colaborador que no asista a las clases de estudio de la Biblia que preceden a las reuniones de gabinete. Sería interesante conocer el pasaje que leyeron antes de ordenar los bombardeos a los hospitales y maternidades de Bagdad. El presidente del mundo suele terminar sus discursos con la frase “Dios está con nosotros”, la misma que llevaban inscripta en sus hebillas los soldados de las SS hitlerianas: “gott mit uns”, Dios con nosotros.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar